Как сказал русский писатель, литературный и театральный критик Аполлон Григорьев:

«Пушкин – наше всё: Пушкин представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, отстранивший все, что отстранить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы долго еще будем оттенять красками.» (1859 г.)

И так до наших дней всё и остаётся!

Пушкин - наша лирика, наша комедия, наша трагедия, наша сказка...

Балет первым обратился к творчеству Пушкина, раньше, чем это сделал М.И. Глинка в своей опере «Руслан и Людмила». Но самое удивительное, что именно эта поэма Пушкина была станцована одной из первых! Были сделаны ещё в девятнадцатом веке балетами и «Кавказский пленник», и «Руслан и Людмила», и стихотворение «Чёрная шаль», и «Золотая рыбка» по сказке о рыбаке и рыбке, и «Бахчисарайский фонтан» и т.д.

Советский музыкальный театр впервые обратился к Пушкину в балете «Бахчисарайский фонтан» композитора Б.В. Асафьева. Балетмейстер Р.В. Захаров, руководитель постановки – режиссер С.Э. Радлов.

Спектакль, показанный 18 сентября 1934 года в Ленинградском академическом театре оперы и балета и перенесенный 11 июня 1936 года в Большой театр СССР, явился событием во многих смыслах. Он установил эстетические нормы балетной драмы на добрых два десятка лет. Он доказал, что литературный сюжет можно воплотить средствами балетной образности, не снижая ценности подлинника, а давая ему самостоятельную трактовку.

Вот что пишет об этом балете В.М. КРАСОВСКАЯ:

Советские авторы, впрочем, не первые посягали на «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Их спектаклю предшествовало по крайней мере два давних опыта, упомянутых выше: драматическая инсценировка Шаховского, исполненная в 1825 году под названием «Керим-Гирей» с музыкой Кавоса и балетами Дидло, и балет «Бахчисарайский фонтан», показанный труппой Андреяновой в Воронеже в 1854 году. В Ленинградской театральной библиотеке имеется экземпляр инсценировки Шаховского. Он был несомненно известен сценаристу Н.Д. Волкову. О таком знакомстве говорит план сценария. Как и Шаховской, Волков предложил в первом акте праздник во дворце отца Марии, прерываемый набегом татар. Как и у Шаховского, в балете есть развитый дивертисмент танцев в гареме. Как и там, монолог Заремы переведен в диалог ее с Марией, только стихотворная речь, разумеется, заменена в балете пластической пантомимой двух соперниц.

Повлияли на сценариста «Бахчисарайского фонтана» и отклики современной прессы на «Керим-Гирея» Шаховского.

«Мочалов, игравший Керим-Гирея, не один раз увлекал публику своим огнем и верным чувством, – вспоминал С.Т. Аксаков о московской постановке 1827 года. – В той же сцене, где он, напав на замок польского магната, предавая все огню, мечу и грабежу татар, вдруг увидел Марию и оцепенел от удивления, пораженный ее красотою, Мочалов, в первое представление пиесы, был неподражаем!».

Как известно, первый акт балета «Бахчисарайский фонтан» заканчивается появлением Гирея, роль которого на премьере исполнял М.А. Дудко. Гирей проносился по сцене величественный, огромный, и тяжелый плащ вздувался за ним. Остановясь, он властным жестом удерживал своего военачальника, готового броситься наперерез Вацлаву. И когда хрупкий Вацлав – К.М. Сергеев, разбежавшись, взлетал, словно облако, несущееся на утес, Гирей закалывал его в воздухе. Перешагнув через него, Гирей устремлялся туда, где стояла Мария – Г.С. Уланова, резким движением поворачивал ее к себе и, «оцепенев от удивления, пораженный ее красотою», выдерживал долгую паузу под медленно падающий занавес.

Но при всех совпадениях с инсценировкой Шаховского, балет существенно отличался от нее. Его-то уж никак нельзя было назвать «чудны́м поэтическим саладом», потому что главным достоинством тут была цельность и единство всех слагаемых действия. Как раз это и делало его новым словом в стремившемся определиться советском балетном театре. До него ставились, например, балеты с музыкой Шостаковича, полной веселых и дерзских откровений. В этих и других балетах Ф.В. Лопухов и молодые балетмейстеры, среди них начинающий Л.В. Якобсон, старались превзойти самих себя в поисках новых форм. Новаторов, увы, меньше всего интересовала последовательность и соразмерность драматических частей действия, и они охотно пробовали жанры обозрений и сатирических плакатов. Именно погрешности драматургии оказались главным недостатком «Красного мака», где злободневный сюжет бесхитростно приспособили к структуре балетного спектакля XIX века. И теми же погрешностями страдал балет «Пламя Парижа», с его растянутым и плохо слаженным действием.

Для жанра драматического балета драматургия «Бахчисарайского фонтана» явилась образцом: она была выверена и на редкость пропорциональна. Завязка, кульминация и развязка подчинялись логике драматической пьесы, не оставлявшей места пространным отступлениям в танец обобщенный и многозначный, столь необходимый для хореографов-симфонистов конца XIX века. Но такие отступления и не были нужны авторам балетной драмы. Напротив, чем плотнее притирались музыка и пластика к конкретным мыслям, поступкам, ситуациям, чем лаконичнее и прямолинейнее была речь героев, тем увереннее чувствовали себя Асафьев и Захаров.

Асафьев, крупнейший знаток истории музыки, ставил своей композиторской задачей воссоздать атмосферу пушкинского театра и формы музицирования начала XIX века. Самостоятельно мыслящий теоретик, он как художник давал лишь опосредованные образы. Всегда ориентируясь на исторические примеры, он щеголял своеобразным искусством воскрешения давней эпохи. Это искусство обманывало, как может обмануть мастерство в музее восковых фигур: сами фигуры и составленные из них композиции так точно воспроизводят персонажей и обстановку исторических событий, что зритель ужасается или восхищается согласно замыслу автора. Но достоверность сходства скоро наскучивает, ибо она-то и не оставляет места фантазии.

В начале «Бахчисарайского фонтана» звучит романс Гурилева «Фонтану Бахчисарайского дворца», и в конце зритель снова слышит его. Но и остальная музыка балета звучала словно бы издалека, пробиваясь сквозь толщу воспоминаний. Композитор ориентировался на бытовой романс и театральную музыку пушкинской эпохи, вальсы Грибоедова, балетную музыку Глинки. Все это отзывалось в партитуре «Бахчисарайского фонтана», но сама она осталась стилизацией под музыку пушкинского времени, ничем не выдавая собственного отношения автора к страстям, терзающим героев.

Такая музыка могла быть лишь фоном, но не соучастницей балетного действия. Это в высшей степени устраивало Захарова, искавшего прямых соответствий пластики драматическому ходу событий. Тут он добивался высоких результатов, тем более что руководил им. С.Э. Радлов, а роли исполняли лучшие балетные актеры 1930-х годов. Художником спектакля была В.М. Ходасевич. Главными достижениями хореографа стали мизансцены и пластический речитатив.

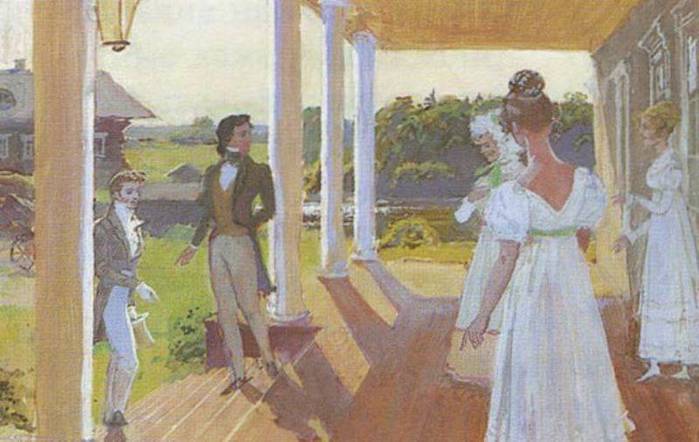

В первом акте каждый гость польского бала имел свою действенную задачу, свой собственный кусок текста, точно вмонтированный в общую сценическую картину. Пантомимные эпизоды ухаживания, кокетства, ревности разыгрывались одновременно или сменяли друг друга. Любой персонаж обладал разработанной в деталях ролью – от выхода в общем полонезе до беспорядочных, на первый взгляд, метаний при набеге татар. Так же заботливо выстроены были мизансцены шалящих и ссорящихся обитательниц гарема. Правда, танцы кордебалета ограничивал набор совсем примитивных движений, но танцы эти и возникали как описательные, а не действенные подробности: трафаретные краковяк и мазурка на балу, танцы жен, пытающихся развлечь Гирея. Особняком стояла пляска татарских воинов в последнем, четвертом, акте. В ней, реминисцируя половецкие пляски Фокина, возникал образ скачущей орды, бешеной, все сметающей на своем пути.

Танец главных героев уподоблялся монологу или разбитому на реплики диалогу. В третьем акте Зарема – О.Г. Иордан с азартной страстью объясняла Марии свои права на Гирея. Образ Заремы вообще обладал наиболее выразительной пластической характеристикой. Переход от ленивой истомы скучающей красавицы к нетерпеливому порыву, когда возвращался из похода Гирей, восторг встречи, подавленность опалы и неистовство проснувшейся ревности были даны густыми и броскими штрихами. Зарема кидалась навстречу входящему в гарем Гирею. Он круто останавливался, неподвижный, мрачный, а она, ничего не замечая, счастливая, то приникала к нему, то, чуть отпрянув, тянулась, охорашивалась, манила его к себе. Потом, недоумевая, отступала и, увидев Марию, ничком бросалась на ложе.

Зарема обладала и наиболее сложным танцевальным текстом, который не только блестяще выполняла, но, вероятно, отчасти и подсказала по праву первой исполнительницы Ольга Иордан. Оставшись с Гиреем одна, Зарема произносила длинный монолог. То был танец, построенный на смене сильных прыжков, быстрых движений на пальцах и стремительных renversés. Но, виртуозный по форме, этот танец был прямолинеен по внутреннему смыслу: он наглядно изображал отчаянье Заремы. В нем не было вторых планов, не было той многозначности обобщенного выразительного танца, что постепенно слагалась в балетах хореографов-симфонистов. И дело заключалось не только в открытой изобразительности музыки, но и в том, что музыка устраивала Захарова. Она была нужна ему именно такая, ибо он отрицал развитые симфонические формы музыкально-танцевальной образности, утверждая изобразительную конкретность как единственное средство балетного действия.

В третьем акте конкретность пластической характеристики Заремы достигала высокой художественности. Ее танцевальные реплики в объяснении с Марией постепенно набирали стремительность и страсть, почти буквально воспроизводя текст монолога пушкинской героини. Зарема убеждала, молила и угрожала, подводя действие к развязке-кульминации спектакля, которой нет в поэме, но которая логически вытекает из строк:

В ту ночь, как умерла княжна,

Свершилось и ее страданье,

Какая б ни была вина,

Ужасно было наказанье!

(IV, 168)

Зарема бросалась на Марию, и вбежавший Гирей не успевал выхватить из ее рук кинжал. Она закалывала прижавшуюся к колонне княжну и, отбежав к центру сцены, замирала. На фоне неподвижных фигур Заремы, Гирея и евнухов протекал эпизод смерти Марии. С финальной точкой его печальной кантилены молниями вспыхивали короткие пластические фразы: Гирей замахивался кинжалом, Зарема шла навстречу ему, раскинув руки, но он отбрасывал оружие и, охваченный яростью, обдумывал (под занавес) ужасное наказанье над упавшей на колени грузинкой.

Значительно менее красноречив был образ Марии. Невинная резвость польской княжны в отчем замке, ее томленье в плену предлагали решение образа общо, но не обобщенно. Потому-то, если Зарема знала после Иордан и другие интересные и разные трактовки у В.И. Каминской, Т.М. Вечесловой, А.Я. Шелест, то Мария имела лишь одну блистательную исполнительницу – Уланову. Только Уланова заставляла верить в прозрачную ясность души Марии, в чистоту и таинственную прелесть девичьих дум, обнаруженных ею где-то за кокетливо, но невнятно лепечущим танцем этой героини. Только Уланова наполняла подлинным чувством воспоминания Марии о родине, передавала ее пугливую гордость там, где другие исполнительницы, притом танцовщицы превосходные, не знают, куда девать шарф, арфу и даже самое себя в ничем не заполненных пустотах роли.

«Бахчисарайский фонтан» установил новые критерии балетной режиссуры, подхваченные и принятые советским балетным театром и критической мыслью о нем.